はじめに

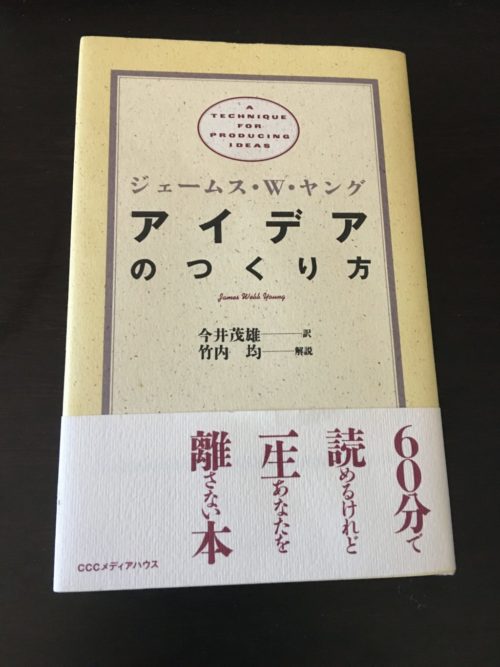

「アイデアのつくり方」(ジェームス・W・ヤング著)

久々に衝撃を受けるような本を読みました。

日本語版は1988年に発行されましたが、原作はもっと前の1940年に発行されたロングセラーです。

この本を知ったきっかけは「大人のための読書の全技術(齋藤 孝著 )」という本を読んだあと、古典について興味が湧いて、調べたときでした。

しかし買ったのは良いけど、飽き性なので、すぐに興味を失って、そのまま2年以上本棚に放置してしまいました。

ちなみに読み始めたきっかけは、本屋に行ったときに、たまたま見かけたからです。

ただそれだけです。

「そういえば買ってたな。読むか。」という感じです。

読んでみた結果、なぜもっと早く読まなかったのかと後悔しています。

この記事は自分への備忘録も兼ねて、本書で述べたアイデアの作り方について、私なりにまとめたものとなります。

アイデアを作り出すのに大切なこと

アイデアを作り出すのに必要なものはたったの2つです。それは「原理」と「方法」です。

この2つさえ分かれば、アイデアの作り方に限らず、どんな技術の習得も可能とのことです。

原理とは

アイデアを作り出すための「原理」は以下になります。

- アイデアとは既存の要素による新しい組み合わせ

- 新しい組み合わせを見つけるためには、物事の関連性を見つけること

アイデアのつくり方を非常に簡潔にまとめられています。

既存の要素(技術、事実など)を結びつければ、アイデアが生まれます。

方法とは

アイデアを作り出す方法は、五つの段階に分かれます。どの段階から始めてもいいというわけではなく、しっかり第一段階から順番に行う必要があります。

- 資料を集める

- 資料を分析する

- 問題を放り出す

- アイデアの誕生

- アイデアを育てる

第一段階:資料を集める

アイデアを作り出すためには、最初に資料を集める必要があります。

集めるべき資料は二種類あって、「特殊資料」と「一般的資料」です。

売りたい商品と、それを買う人達についての資料

特殊資料を集めていくうちに、ほとんどの場合、商品と消費者の間に何らかの関係性が見えてきます。

また、特殊資料は「当面の課題のための資料」が特徴となります。つまりアイデアごとに異なる特殊資料が必要になると考えられます。

人生とこの世界の様々な出来事についての一般的知識

一般的資料は「一生を掛けて集めていく資料」なのが特徴です。

また、本書では本当に優れた創造的広告マンの特徴についても書いてありますが、この特徴は一般的資料を集める際に非常に大切だと思いました。

すなわち、「人生のすべての面において興味を感じること」「あらゆる方面のどんな知識でも貪り食うこと」です。

以上二種類の資料を第一段階で集めます。

ここでアイデアを作り出すための「原理」を思い出してください。

「アイデアとは既存の要素による新しい組み合わせ」です。

この原理は集めた資料とある種の関連性があります。

つまり

「広告のアイデアは、製品と消費者に関する特殊知識と、人生とこの世の種々様々な出来事についての一般的知識との新しい組み合わせから生まれてくるものなのである。 」

もちろん、広告のアイデアに限らず、すべての種類のアイデアにも当てはまります。

よって、自分が持っている知識または集めた資料が多ければ多いほど、新しい組み合わせを見つける確率が大きくなり、その結果、新しいアイデアが生まれる可能性も高くなります。

この資料を集める段階は言い換えると「食料を集める」段階となります。

資料の集め方

本書では「特殊資料」と「一般的資料」の集め方についても言及しています。

特殊資料の集め方

- 罫線の入った白いカード(約8cm×13cm)を用意

- 特殊資料を項目ごとに一つのカードに記入

たったこれだけです。

カードに項目(商品のスペック、消費者の年齢層など)ごとに記入することによって、不足な資料がわかる利点があります。

本書が発行された当時はまだスマートフォンやパソコンがない時代なので、手書きする方法しかありませんでした。

今ではスマートフォンのノートアプリなどを使うのもありだと思います。

一般的資料の集め方

一般的資料の集め方については「スクラップブック」が挙げられました。

スクラップブックとは、新聞や雑誌の記事の切り抜きや、撮った写真などをまとめるためのノートです。

ノートですから、使い方は自由です。

本書では一般的資料について、以下のように述べています。

「 ほんの束の間に消え去る莫大な量の資料――新聞の切り抜き、出版物の記事、直接自分が体験した事柄など――にしょっちゅう出くわしている。 」

「 こういう資料から一冊の有益なアイデアの種本を作ることも可能である。 」

繰り返しますが、当時はまだインターネットがないため、現代と比べると、まだまだ情報が少ない時代でした。

そんな時代でも「莫大な量の資料」と表現されていることから、現代は天文学的といっていいほど情報があふれる時代となります。

総務省の令和元年版情報通信白書によると、世界のデータ通信量は2018年から2021年にかけて2倍増加し、2021年には1ヶ月あたり「319エクサバイト(EB)」に達するとのことです。

「1エクサバイト(EB)」は「10の18乗バイト」となります。ギガ(GB)に換算すると「10億ギガ」となります。

つまり「319エクサバイト 」は「3190億ギガ」となります。

2019年現在の世界総人口は「77億人」なので、

1人が1ヶ月において「41ギガ」を使うとすると、ようやく「315エクサバイト 」に到達します。

ちなみに2019年現在のデータ通信量は「201エクサバイト」です。

長くなりましたが、一般的資料の集め方について一言でいうと、「すべての物事に興味をもって、どんどん記録していきましょう」です。

もちろんノートに限らず、Evernoteなどのアプリにまとめてもいいと思います。むしろそのほうが手間がかからなくていいと思います。

第二段階:資料を分析する

第二段階では集めてきた資料を分析する段階となります。

具体的な方法として

「 一つの事実をとりあげてみる。それをあっちに向けてみたりこっちに向けてみたり、ちがった光のもとで眺めてみたりしてその意味を探し求める。 」

「 また、二つの事実を一緒に並べてみてどうすればこの二つが噛み合うかを調べる。 」

カードに情報がまとめられているので、このようなことができます。

スマートフォンでやる場合は少しむずかしいので、パソコンなどの違う端末で情報を出力させて、見比べてみましょう。

集めてきた情報を繰り返して読んだり、複数の情報を見比べたり、お互いの関連性を探ってみましょう。

また、資料を分析している途中で以下のようなことが起こる可能性があります。

「 ここで一つ奇妙な要素が入り込んでくる。それは、事実というものは、あまりまともに直視したり、字義通り解釈しない方が一層早くその意味を啓示することがままあるということである。 」

どこかで似たようなことを聞いたことがありますよね。「押してダメなら、引いてみる」、「物欲センサー」とか。

「物欲センサー」はさすがに少し強引ですが、要するに一つの考え方ではなく、いろいろな観点、立場から物事を考えたほうが良いということです。

いろいろな観点から考えることは、最初は難しいと思います。ここで「もっと視野を広げなさい」などと書くのは簡単ですが、じゃあ実際どうやって視野が広がるのかは、残念ながら私にもわかりません。

ただし一つ言えることがあるとすれば、集めてきた資料をとことん読み返すことです。

疲れたら、休憩しましょう。休むことによって、もしかしたら新しいことを思いつくかも知れないですし。

また、気になった本を片っ端から読むこともおすすめします。

新しい知識が入ることによって、既存の知識と組み合わせて、アイデアが生まれる可能性もゼロではありません。

別に第一段階に戻れないとか書いてないので、資料を分析している途中で、資料が足らないからまた集めたいとか、分析の仕方がよくわからないから分析手法について知りたいなどの場合、時間が許す限り、どんどんやっちゃって良いと思います。

考えている過程で疲れたり、嫌気がさしたりすることは絶対ありますが、とにかく途中で諦めないことが大事です。

では、どこまで資料を分析すればいいかと言うと、

「 しかしやがて諸君は絶望状態に立ち至る。何もかもが諸君の心の中でごっちゃごっちゃになって、どこからもはっきりした明察は生まれてこない。 」

「 ここまでやってきた時、つまりまずパズルを組み合わせる努力を実際にやり遂げたとき、諸君は第二段階を完了して第三段階に移る準備ができたことになる。 」

はい、絶望状態までとなります。ちょっと引きますよね。

でもアイデアを生み出すためにはこれくらいにしないといけないみたいです。

この段階を通り抜けるとき、もしかしたらちょっとしたアイデアが生まれてくるかもしれません。

たとえそのアイデアがどんなに小さくても、価値があるとは思えなくても、どこかに記録しておきましょう。

なぜなら、この小さなアイデアは本当に価値があるアイデアが生まれてくる前兆なのだそうです。

この第二の段階はいわゆる「咀嚼する」段階です。

第三段階:問題を放り出す

第二段階では「絶望状態」まで資料を分析したご褒美でしょうか、この第三段階はボーナスステージみないなものです。

「問題を放り出す」とは文字通りの意味で、何もしないことです。

本書ではこの第三段階について以下のように述べています。

「 この第三の段階にやってくれば諸君はもはや直接的にはなんの努力もしないことになる。諸君は問題を全く放棄する。そしてできるだけ完全にこの問題を心の外にほうり出してしまうことである。 」

嘘みたいな本当のことです。

ただし、「直接的に」と書いてあるように、本当に何もしないわけにはいかないです。

では何をするのかといいますと

「 アイデア作成のこの第三段階に達したら、問題を完全に放棄して何でもいいから自分の想像力や感情を刺激するものに諸君の心を移すこと。 」

「 音楽を聞いたり、劇場や映画に出かけたり、詩や探偵小説を読んだりすることである。 」

何でも良いからとにかく好きなことをしましょうということみたいです。

ここでは「自分の想像力や感情を刺激するもの」として、「音楽」、「映画」、「探偵小説」などが挙げられていますが、

感情を刺激するという意味で、「ゲーム」をするのもありなのではないでしょうか。

ポジティブな感情になるかどうかは別として。

要するに、いつも休日でやっていることをやるんですね。わかります。

筋トレでいう「チートデイ」みたいな感じかな。

では、リラックスして好きなことを徹底的に満喫していきましょう。

この第三の段階は「消化」にあたります。

「消化」する過程で胃液が必要なので、「胃液」の分泌を刺激することをやっている段階です。

第四段階:アイデアの誕生

第三段階が完了したら、必ずアイデアが訪れてきます。

ただし、いつ来るかはわかりません。

夜中に突然くることも十分ありえます。

この第四段階は「アイデアの誕生」にあたります。

ちなみに余談ですが、誤訳と疑わしき箇所を発見しました。

本書の49ページ目に

「 諸君が実際にこれら三つの段階で諸君のすべきことをやりとげたら、第四の段階を経験することはまず確実である。 」

「どこからもアイデアは現れてこない」

と書いてありますが、前後の内容からどう考えても違和感を感じました。

そこで原作を買って、調べてみました。

原作では以下のように書いています。

「Now, if you have really done your part in these three stages of the process you will almost surely experience the fourth.」

「Out of nowhere the Idea will appear.」

「 Out of nowhere 」の意味は「どこからともなく」だから、

本当の意味は「どこからもアイデアは現れてこない」ではなく、

「どこからともなくアイデアが現れてくる」ではないでしょうか。

わたし、気になります!

もっとも、2017年に購入した本なので、2019年現在ではもう直っているのかも知れません。

第五段階:アイデアを育てる

いよいよ最後の段階となります。

この段階はアイデアを育てる段階です。

というのも、第四段階で訪れてきたほとんどのアイデアは、思っていたほど良いアイデアではないからです。

そのため、大事に育てる必要があります。

本書ではこのアイデアのことについて以下のように述べています。

「 この段階において諸君は生まれたばかりの可愛いアイデアをこの現実の世界の中に連れ出さねばならない。そうすると、この子供が、諸君が当初産み落とした時に思っていたようなすばらしい子供ではまるでないということに気づくのがつねである。 」

「ほとんどすべてのアイデアがそうだが、そのアイデアを、それが実際に力を発揮しなければならない場である現実の過酷な条件とせつがらさといったものに適合させるためには忍耐強く種々たくさんな手をそれに加える必要がある。」

「多くの良いアイデアが陽の目を見ずに失われてゆくのはここにおいてである。」

長々と書いてありますが、要するに「アイデアをとことん育てていきましょう」ということです。

そうしないと、せっかく絶望状態を経験して生まれた良いアイデアが消えてなくなります。

努力が水の泡になります。

ちなみに、アイデアを育てる方法として

「 理解ある人々の批判を仰ぐことである。 」

が挙げられました。

うまいです。

「人々の批判」ではなく、「理解ある人々の批判」です。

批判を受けるのは誰でも嫌だと思います。

私もやです。逃げます。記憶の彼方に放り出します。

そこで「理解ある」という言葉がキーワードとなります。

「理解ある人々」はこのアイデアの成長を手伝ってくれる味方なので、どんどん批判を受けて、アイデアを育てていきましょう。

そうすると自分だけでは見落としたことが判明され、アイデアが持つ様々な可能性が現れてきます。

ただし、欲を言えば「理解ある人々」とそうでない人々を判別するための基準も書いててほしかった・・・

自分で考えるしかないですね!

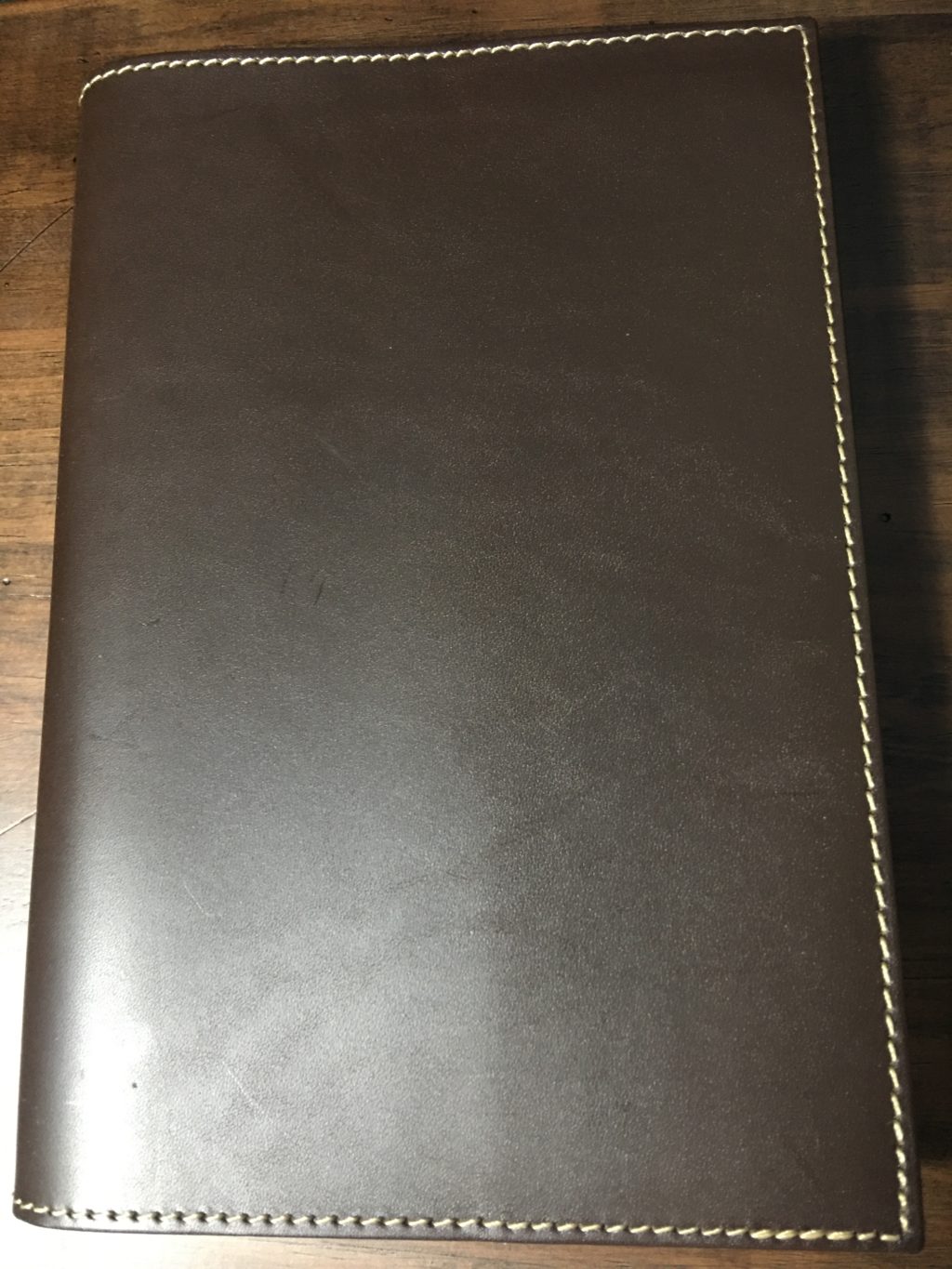

今後に向けて

本書を読んで、自分には一般的知識が圧倒的に足りないと痛感しました。

興味を持っていることがいろいろあるはずなのに、それらを身につけようとしていませんでした。

そこで、以下のようにしたいと思いました。

- 一般的知識を身につく

- なるべくすべての物事について興味を持つこと

- 集めた情報を記録すること

- 自分なりに消化すること

あくまで草案なので、これから具体化していきます。

とりあえず今できることとして、一般的資料を書くためのノートを用意しました。

これから普段気になったことをどんどん追加していきます。

もちろんすべての資料をノートに書くと時間かかるし、なによりこのノートはあくまで一般的資料を集めるための手段です。

ノートに情報をまとめることが目的にならないように気をつけていきます。

それにしてもどこかに集めた資料をまとめておきたいですね。

ノートとスマホでそれぞれ違う資料を集めるとあとで見直すのが大変ですし。

今のところマインドマップが最有力候補かな。

もうちょっと考えておきます。

最後に繰り返しますが、この本を読むことによって、私はあまりにも衝撃を受けました。

そこで、この衝撃を忘れないようにするために、一般的資料として、大事だと思った箇所をマインドマップにまとめました。

この記事はこれをもとに作成したので、このマインドマップを読めばこの記事は読まなくてもいいでしょう。

もっとも、ここまで読んでくれたのなら、もう関係ないですけどね。

もしよかったら家宝にしてください(笑)

以上!

まとめ

- アイデアとは既存の要素による新しい組み合わせ

- 新しい組み合わせを見つけるためには、物事の関連性を見つけること

- 資料を集める

- 資料を分析する

- 問題を放り出す

- アイデアの誕生

- アイデアを育てる