はじめに

「万物の根源は水である」

このように主張したのは「哲学の創始者」であるタレス(紀元前624頃~546頃)です。

この言葉を最初に知った時に、「水であるわけがない」と思いました。「当たり前」なことですね。

ただし最近なぜか「哲学」にハマりまして、手当り次第哲学関連の本ばかり読んでいて、

そこで得られた知識を備忘録という意味も含めてブログにまとめたいなと思いました。

では何をまとめようかと考えた際に、最初の哲学者であるタレスがいいかなと思ったので、

持っている哲学関連の本の中で、タレスについて書いてある箇所を一通り確認しました。

そのため、この記事ではタレスについて詳しくまとめていきます。

余談ですが、本から身についた知識をまとめる趣旨でしたが、

目的を持って本を読んだほうが記憶に残るなーと、改めて実感しました。

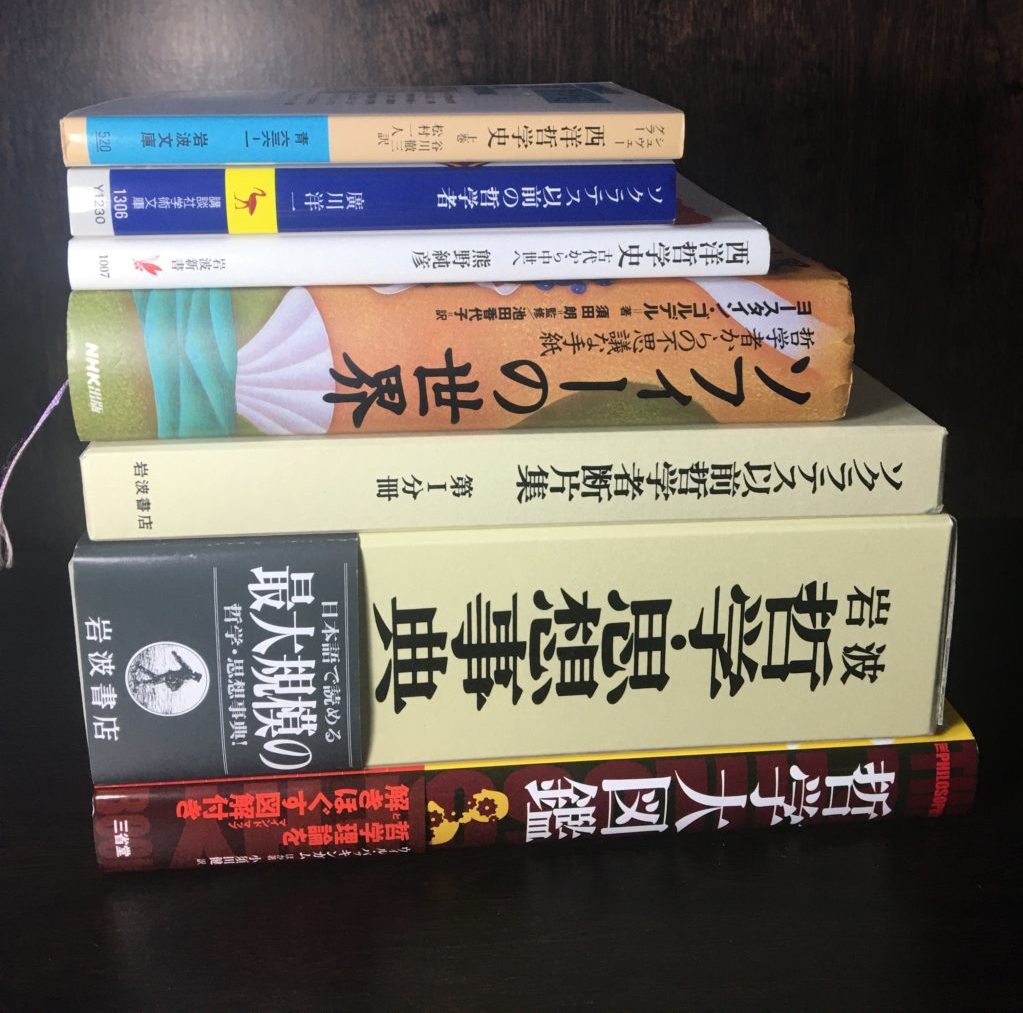

この記事を作成するに当たり、以下の文献を参考しました。

- 「西洋哲学史 (上巻)」シュヴェーグラー(岩波文庫)

- 「西洋哲学史―古代から中世へ」熊野 純彦(岩波新書)

- 「ソクラテス以前の哲学者」廣川 洋一(講談社学術文庫)

- 「哲学大図鑑」ウィル バッキンガム(三省堂)

- 「ソフィーの世界 哲学者からの不思議な手紙」ヨースタイン ゴルデル(NHK出版)

- 「岩波哲学・思想事典」(岩波書店)

- 「ソクラテス以前哲学者断片集〈第1分冊〉」(岩波書店)

またまた余談ですが、上記の文献を一通り読み終えたら、

そういえばウィキペディアでどんなことが書かれているのかなと気になって調べたら、

この記事に書こうとしていたことが思った以上にあったので、ヘコみました。

ポイント

タレスが残した著作は存在せず、タレスを知るためにはほかの人達が書いた著作からでしか手段はありません。

そのため、タレスについて得られる情報が必ずしも正しいである保証はありません。

タレスについて

タレス(紀元前624頃~546頃)は小アジア(アジアの西端)のミレトスという港町で生まれました。

師となる人はおらず、東地中海周辺を中心に旅行していました。

そしてエジプトを訪れて、現地の神官たちと交流し、幾何学を学んだとされていました。

七賢人(当時のギリシア世界で知恵のある人)の筆頭で、

天文学、政治、治水工事、幾何学など、様々な分野での活躍が伝えられていました。

天文学研究において、小熊座を発見したとも言われている。

タレスが亡くなったのは体育競技を見物中のことで、暑さと渇きと衰弱によるものでした。

哲学の創始者

タレスはアリストテレス(紀元前384~322)によって「哲学の創始者」と呼ばれました。

当時タレス以外の人達は、身の回りで起こる理解できない物事を説明するのに、神々を持ち出していました。

しかし、タレスは物事の原因は神々ではなく、もっと合理的な説明を求めるために、

「万物の根源とは何か」というかつてない問いを立てて、その問いに対して、「水」という答えにたどり着きました。

なので、重要なのは「水」という答えではなく、それまでとは異なる考え方、つまり「万物の根源とは何か」という問い自体が哲学の始まりです。

そのため、タレス以降の哲学者たちは宗教から自由になり、科学的な考え方への第一歩を踏み出したと言われています。

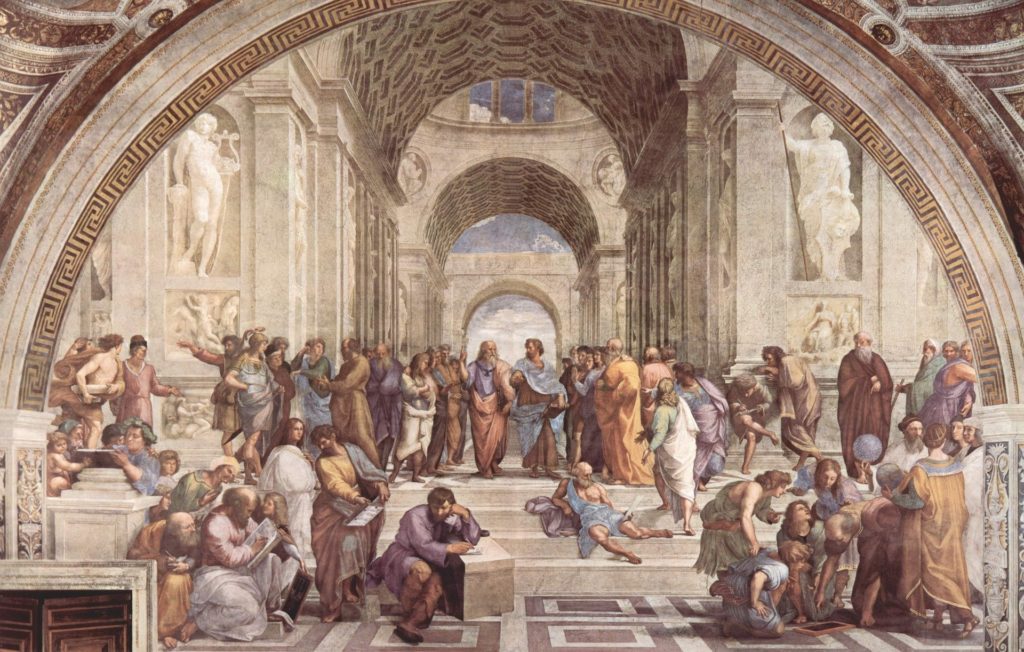

アリストテレスについて

アリストテレス(紀元前384~322)

ソクラテス、プラトンとともにギリシア哲学の巨人とされていて、「万学の祖」と呼ばれています。

哲学、自然科学、生物学、心理学、論理学、倫理学、政治学、芸術論などの分野で活躍し、後世に大きな影響を与えました。

550巻の作品があったとされるが、現存するのは約3分の1しかありません。

万物の根源は水

タレスは「万物の根源は水である」としましたが、どのように「水」という答えにたどり着いたのかは残念ながらわかっていません。

アリストテレスでも、タレスについての証言が全て間接的なものしか得られていませんでした。

そのため、万物の根源はなぜ水なのかについて、推測ですが、

水はすべての物体の中にあって、物体を解体すれば再び水になると考えたからかもしれません。

また、タレスは「万物の根源は水である」をもとに、大陸は水の上に浮いていると主張しました。

このように主張することで、水に振動が起きると地震が起きると説明しました。

もちろん、先ほど述べたように、「水」という答えは重要ではありません。

重要なのは、タレスが「万物の根源は何か」という今までにない問いを立てたことです。

タレスがただ単に「万物の根源は水である」と主張しただけでは、「哲学の創始者」とは呼ばれていなかったでしょう。

ニーチェもまたタレスについて、

「全世界の原理は水であるという特定の回答を与えたことがタレスの功績ではなく、

「全世界の原理は何か」という未曾有の問いを初めて問うたことこそが哲学の始めとして偉大である」としました。

逸話

ここからはタレスについての逸話をいくつか紹介していきます。

井戸に落ちる

タレスは天文学研究をおこなった最初の人だと言われているだけあって、星を見るのに夢中で、よく井戸(穴とも言われている)に落ちていたことが有名です。

プラトンによると、タレスが穴に落ちたあと、助けを求めるために大声を上げると、トラキア生まれの使用人(老婆)に

「あなたは天空のことをお知りになろうと夢中になっていらっしゃいますが、ご自分の目の前のことや足元のことにはお気づきでないのですね」

と言われました。

日蝕の予言

タレスの最大の功績は、紀元前585年5月28日の日蝕を予言したことです。

ただし、タレスは、日蝕という事象について正しい知識を身についておらず、ただ経験的に見積もられた日食の発生確率表を知っていたに過ぎなかったと言われています。

ピラミッドの高さ

タレスはピラミッドの高さを測ったこともあります。

タレスは自分の影が身長と等しくなる時刻をもとに、ピラミッドの高さを測定したと言われています。

お金儲け

アリストテレスによると、

タレスは貧乏であることから、人々は彼に向かって、哲学は無益だと非難しました。

そこでタレスは天文学の知識から、オリーヴが豊作となることを予測しました。

そしてミレトスとキオス島中のすべてのオリーブ油を絞る機械を買い占めました。

やがてオリーブを収穫する時期になると、大勢の人が機械を求め始めたので、タレスは言い値で機械を賃借し、多額のお金を集めることができました。

タレスは、

「哲学者にとって、もしその気になれば、裕福になることは容易であるが、ただし、それは本気で取り組むべき事柄ではない」

ということを示してみせました。

結婚について

タレスは結婚したかどうかはっきりわかっていません。

タレスの母親が彼に結婚を無理強いすると、「まだその時期ではありません」と言いました。

やがて年頃を過ぎた頃にまた結婚を強要すると、今度は「もはやその時期ではありません」と言いました。

その他

ここではタレスが言ったとされた言葉をいくつか紹介していきます。

その1

何がむずかしいかと問われて、「自分自身を知ること」と言い、

また、何が容易であるかと問われて、「他人に忠告すること」と言いました。

その2

「多弁は決して思慮ある考えを述べず。

一つの確たる知を求め、

一つの確たる善きものを選ぶべし。

さすれば、お喋り男のきりなくつづく長広舌に止めをさせようもの。」

その3

「汝自身を知れ」

この言葉はタレスのものとされていますが、そうではないと主張する人もいるため、

タレスが本当にこれを言ったかどうかはわかりません。

この言葉は、ギリシャのデルフォイの神殿に刻まれていました。

後にソクラテスはこの言葉を座右の言葉として、真理を探求する出発点としていました。

まとめ

タレスについて個人的に面白いと思ったことを一通りまとめました。

タレスについてわかっていることはほとんどないため、

それぞれの文献でタレスについて述べている箇所も少なかったです。

タレスについて一番詳しい文献は「ソクラテス以前哲学者断片集〈第1分冊〉」ですが、それでも30ページくらいしかなかったです。

余談ですが、文献を確認していたら、

「一年を365日に分けたのはタレスである」と書いてありました。

さすがにそれはないだろうと思って、調べてみたら、どうやら古代エジプトの人達が決めたみたいです。

タレスはエジプトに行って、幾何学を学んだのは有名な話なので、まったく関連がないわけでもないようです。

今回はタレスについて調べてみましたが、まだ哲学に対する熱が下がってないので、

今後も哲学について何かまとめていきたいと思います。